七色に変化する、螺鈿のルーツ

2018.11.23

ガラス、籐、螺鈿……。SIRI SIRIのジュエリーは、生活のまわりにある素材でつくられています。連載「素材への旅」では、素材の由来や特徴をひもときながら、そこにあらたな価値を生み出す視点を掘り下げます。

-

差し込む光や角度によって常に変化する七色の螺鈿(らでん)。螺は貝を表し、鈿は散りばめることを意味する。まさに貝を散りばめる装飾技法である螺鈿は、主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられてきたという。ここ日本には、奈良時代に中国から日本に輸入され、江戸時代に流行したといわれるこの技法。遡れば、紀元前3,000年頃のメソポタミア文明では既に使われており、中国では殷周時代に現れ、宋唐時代に精巧な技術に発展し、日本や韓国へ普及したと考えられているそう。

SIRI SIRIの‘RADEN’ collectionの装飾を施している蒔絵作家・松田祥幹さんは、「蒔絵では素材を貼ることを、平文(ひょうもん)と呼ぶんです」と教えてくれた。蒔絵は、漆器の表面に漆で絵や文様、文字などを描き、それが乾かないうちに金属粉を「蒔く」、という漆芸の技法の一つだ。螺鈿以外にも、金を表現するなら切金、真っ白を表現するなら卵の殻などが「平文」する際の材料として使われるという。

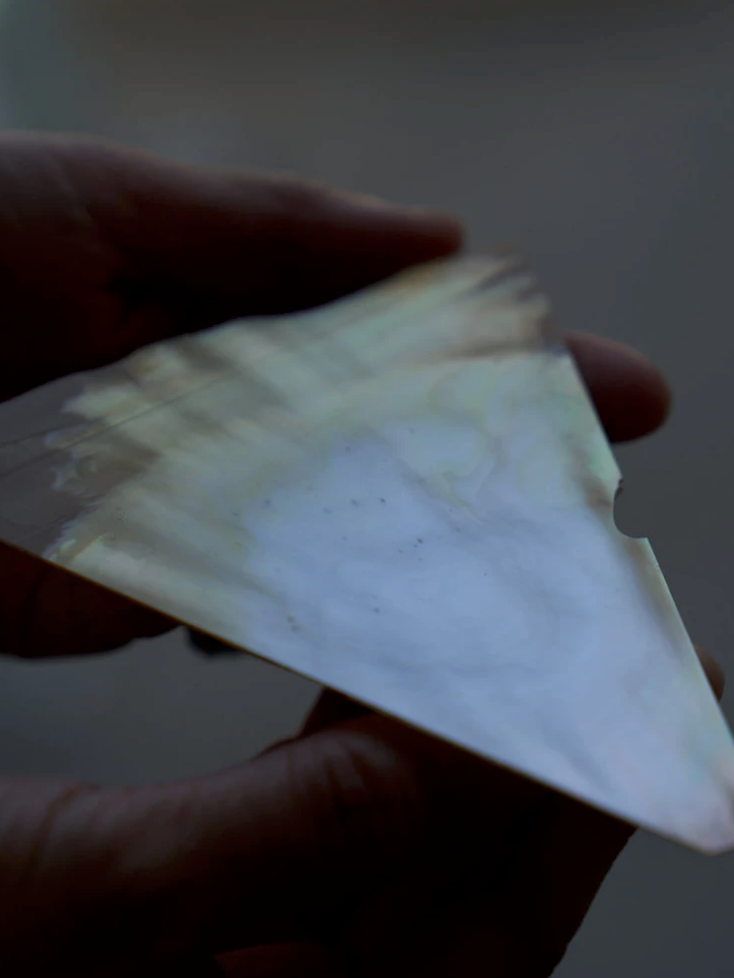

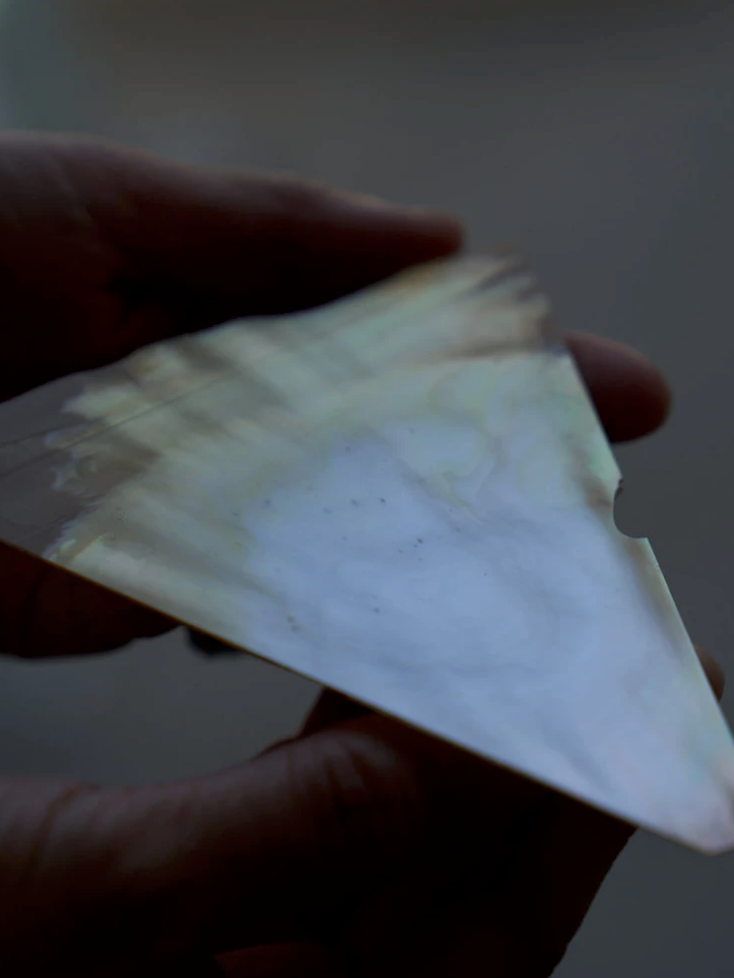

螺鈿で素材として使われる貝の種類は、白蝶貝、アワビ貝、青貝、夜光貝、発色がよく貴重な玉虫貝などがあるらしい。‘RADEN’ collectionで使用しているのは、真珠貝のひとつ、白蝶貝である。透明感のある真珠色の光沢と発色が特徴だ。口を閉ざしてものを言わないことを「貝になる」と言ったりするが、貝は海の中で逞しく育つ生き物なだけあって、殻が強固なのはもちろんのこと、内側もかなり固い。これを海水で3、4日煮込み、薄く剥がすと、0.1mm状といったかなり薄い螺鈿シートができあがる。

変わらない頑固者なのに、欠けやすくもろい

自然の生き物なだけある螺鈿を、「変わらない頑固者」と職人である松田さんは表現する。螺鈿自体がカーブしていて、馴染みにくい素材なので、押さえつけて貼る必要があるのだそう。「美術館などで飾られている古物を見ると、漆と螺鈿が混合してると、必ず螺鈿の上から剥げてくる。螺鈿自体は経年変化することもありません。それくらい丈夫なんです」。本来、頑丈な性質を持ちながらも、一方で「平文」するまでは壊れやすく、扱いにくい素材でもある。なぜなら、0.1mmのシートになった繊細な貝は割れやすい。機械でなく職人の手で丁寧に、大切に扱う必要がある。もろい素材がゆえ、「失敗はつきもの」の精神が求められるのだ。

そして、螺鈿と切り離せない関係にあるのが、漆の存在。漆の木から採取される樹液である漆も酵素なので、ある意味、生き物と言える。通常の螺鈿細工では、接着剤として使われる。漆に色を加えることで、貝自体の発色をよくする効果も生む。「蜂の巣がぶら下がっているのも、実は漆なんですね。蜂は人間よりも前に、漆の木のエキスが接着効果があることを知っていた。それを人間がどうやってやっているんだろうと研究して取り入れたという見方もできますよね」と松田さん。

螺鈿シートは、水と紙やすりで丁寧に磨きあげられる。目が粗いやすりから始め、だんだん目が細かなものへと変えていくという地道な作業だ。紙やすりで研ぎ終えたら、さらに研磨剤をつけてバフがけを経て、傷のないなめらかな螺鈿シートができあがる。この工程は、螺鈿の七色を美しく光らせる上で欠かせない。金属にはめる面のみ漆加工をほどこしたあと、金属のかたちに合わせてレーザーカットされた螺鈿シートを松田さんが一つひとつ、やすりで調整して金属にはめていく。螺鈿の柄も一つとして同じものがないように、ちょっとずつ違うその特性に合わせて職人の腕が振るわれる。

螺鈿はまさに、海の生命だった貝と、森の樹木からできた漆でつくられた装飾品なのだ。自然の中で見出され、何代もの職人たちの手によっていくつもの失敗を乗り越えて生み出される最上級の献上物。その変わらぬ輝きの裏側には、壮大でミクロな職人たちの物語があった。

文 小川 知子

写真 伊丹 豪